[같이 보면 도움 되는 포스트]

導入部

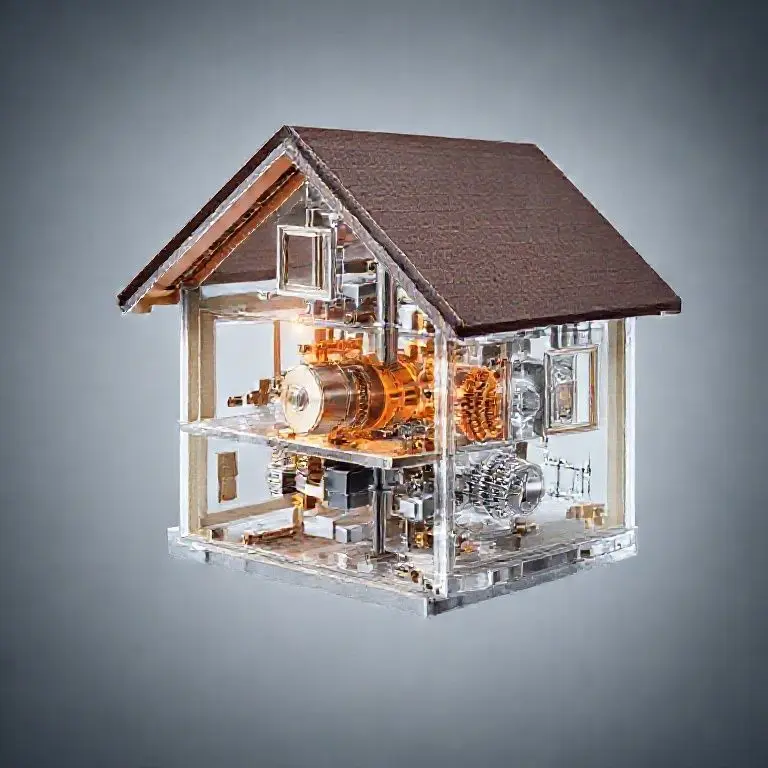

「マイホームを持ちたい」という夢は多くの人にとって共通の願いですが、その実現への道のりは複雑で費用もかさみがちです。特に、注文住宅の自由度の高さと、建売住宅の手軽さの間で、どちらを選ぶべきか迷う人は少なくありません。そこで今、注目を集めているのが、規格住宅という選択肢です。これは、プロによって厳選された設計プランと設備仕様をベースにしつつ、部分的なカスタマイズを可能にした新しい家づくりの形を指します。本記事は、この規格住宅の重要性と、家づくりにおけるその背景を深く掘り下げ、あなたが後悔のない賢い決断を下せるようになることを目的としています。この記事を読むことで、規格住宅の基本から応用、そして成功のための実戦的なガイドラインまで、すべてを手に入れることができるでしょう。

1. 規格住宅の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

規格住宅とは、あらかじめ設計された複数のプランの中から一つを選び、その基本構造や間取り、仕様に沿って建設される住宅です。しかし、建売住宅のように完成品を購入するのではなく、内装や外装、設備の一部に施主の希望を反映させられるという点で、注文住宅の良さも併せ持っています。この建築モデルの歴史は、戦後の復興期における大量供給のニーズや、高度経済成長期における効率的な住宅建設の追求にルーツがあり、プレハブ工法や合理化された設計がその礎を築きました。

規格住宅の定義と位置づけ

規格住宅は、システム化された建築プロセスを核心原理としています。設計、資材調達、工事工程を標準化し、これにより無駄を徹底的に削減します。この標準化は、設計の初期段階から品質の均一性を保証し、職人のスキルに過度に依存することなく、高いレベルの施工品質を維持することを可能にしています。

規格住宅の核心原理と設計思想

その核心原理は、「選択と集中」です。膨大な選択肢の中から最適なものを選び出す注文住宅とは対照的に、規格住宅では、住宅のプロが長年の経験と市場のニーズに基づいて選定した**「最良の標準」**を提供します。これにより、施主はゼロからすべてを決める労力と時間から解放され、コストパフォーマンスに優れた家づくりを実現できるのです。この設計思想は、施主の心理的な負担を軽減し、設計ミスや仕様変更による追加コストのリスクを最小限に抑えることを目指しています。

2. 深層分析:規格住宅の作動方式と核心メカニズム解剖

規格住宅は、そのメリットを最大化するために緻密に設計された作動方式とメカニズムを持っています。これは単なる「簡単な家」ではなく、コスト削減、工期短縮、品質安定化の三つの要素を高次元で両立させるための戦略的な建築手法です。

モジュール化された設計の力

規格住宅の設計は、レゴブロックのようにモジュール化されています。これは、住宅を構成する各要素(壁、床、屋根、窓の位置など)があらかじめ定められたサイズの組み合わせで構築されることを意味します。このモジュール化により、設計変更や資材の発注が極めて迅速かつ正確に行えます。設計図がデジタル化され、生産ラインに直結しているため、ヒューマンエラーが減少し、資材の無駄も発生しにくいというメリットがあります。

サプライチェーンの最適化によるコスト削減メカニズム

コスト削減は、規格住宅の最も重要なメカニズムの一つです。工務店やハウスメーカーは、標準化されたプランに基づき、特定の資材や設備を大量に、かつ継続的に発注することができます。この大量仕入れは、一つあたりの単価を大幅に引き下げる交渉力を生み出します。さらに、使用する部材が限定されるため、在庫管理が容易になり、不必要な保管コストや廃棄ロスを防ぐことができます。これは、規格住宅の価格競争力を支える根幹です。

品質安定化を保証する施工マニュアルの確立

施工現場においても、規格住宅の優位性は発揮されます。標準化された設計は、標準化された施工マニュアルの確立を可能にします。どの現場でも、どの職人でも、常に同じ手順で作業を進めることができるため、施工品質のばらつきが最小限に抑えられます。特に、断熱や気密といった住宅の基本性能に関わる部分は、マニュアル化されたチェックポイントに基づいて厳格に管理され、高い信頼性を維持する仕組みが組み込まれています。これにより、住んでからの不具合リスクが減り、メンテナンスコストも予測しやすくなります。

3. 規格住宅活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

規格住宅は多くのメリットをもたらしますが、その活用には「光」と「影」の両面があります。実際にこの方式を採用した施主の事例や、専門家が指摘する潜在的な問題点を深く理解することが、賢い選択に繋がります。

規格住宅の適用事例

実際に規格住宅を採用した事例を見ると、特に「予算と工期を厳守したい」と考える施主からの評価が高いことが分かります。例えば、共働きで忙しい夫婦が、設計に時間をかけすぎることなく、デザイン性の高い家を手に入れたケース。あるいは、初めて家を建てる人が、専門知識の不足を標準化された設計でカバーし、失敗なく家づくりを成功させた事例などが多く報告されています。これらの事例は、規格住宅が提供する「安心感」が、単なるコストメリット以上の価値を持っていることを示しています。

3.1. 経験的観点から見た規格住宅の主要長所及び利点

規格住宅の最大の魅力は、**「費用対効果の高さ」と「家づくりの心理的負担の軽減」**にあります。友人の経験として、実際に家を建てた人から聞く具体的なメリットは、購入前の不安を解消してくれる重要な情報源となるでしょう。

一つ目の核心長所:圧倒的なコストパフォーマンスと予算の透明性

規格住宅は、資材の大量一括仕入れと設計の標準化により、注文住宅と比べて建設費用を大幅に抑えることができます。さらに重要なのは、予算の透明性が高いことです。プランと仕様がほぼ固定されているため、契約後の仕様変更による追加費用の発生リスクが極めて低く、最終的な総額が予測しやすいという利点があります。これにより、住宅ローン計画も立てやすく、予期せぬ出費に悩まされることが少なくなります。

二つ目の核心長所:工期短縮と設計ストレスからの解放

標準化された設計と確立された施工マニュアルのおかげで、規格住宅は工期を短縮することが可能です。着工から引き渡しまでの期間が明確なため、引っ越し計画も立てやすくなります。また、注文住宅における「すべてを自分で決めなければならない」という設計プロセスでの精神的ストレスから解放されます。プロが厳選したプランの中から選ぶだけで良いため、「どれを選んでいいか分からない」という迷いや、細部にこだわりすぎて予算オーバーになるリスクを回避できます。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

一方で、規格住宅は自由度という観点では注文住宅に及びません。購入前に、その難関や短所をしっかりと認識し、自分のニーズと照らし合わせることが重要です。

一つ目の主要難関:設計の自由度の制限と完全な個性の欠如

規格住宅の最大の難点は、設計の自由度が制限されることです。用意されたプランの範囲内でしか変更ができないため、「ここにどうしてもニッチな棚を設けたい」「既存のプランにはない特殊な形状の窓が欲しい」といった、細部にわたる強いこだわりや特殊な要望を持つ施主にとっては、不満が残る可能性があります。また、外観や間取りが似通ってしまうため、**「世界に一つだけの家」**という感覚や完全な個性を実現することは難しいかもしれません。

二つ目の主要難関:資材・設備の選択肢の制限と将来的な維持管理の考慮事項

規格住宅では、コスト削減のために使用される資材や設備が、特定のメーカーやグレードに限定されていることが一般的です。品質は保証されているものの、最新のハイエンド設備や特定の海外製品などを導入したいと思っても、それが叶わないケースがあります。さらに、将来的にリフォームやメンテナンスを行う際、標準外の部材を使っていると、修理や部品交換が困難になる可能性も考慮に入れる必要があります。長期間住み続けることを考えた場合、標準仕様の耐久性や将来の部材供給の信頼性を事前に確認することが大切です。

4. 成功的な規格住宅活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

規格住宅を最大限に活用し、理想の家づくりを成功させるためには、いくつかの実戦的なガイドと留意事項があります。専門家としての知識と経験をもとに、賢い選択のための戦略をお伝えします。

適用戦略:何をカスタマイズし、何を標準で受け入れるか

成功の鍵は、「カスタマイズする部分」と「標準で受け入れる部分」の明確な線引きにあります。構造体や断熱材といった性能に関わる部分は、メーカーが提供する標準仕様の信頼性を信じ、そのまま受け入れるのが賢明です。一方で、毎日目にする内装材、キッチンや浴室のグレード、コンセントの位置など、日々の生活の快適性に直結する部分に絞ってカスタマイズを行うのが効果的です。このメリハリをつけることで、コスト増を抑えつつ、満足度を高めることができます。

留意事項:契約前に必ず確認すべきこと

規格住宅を選ぶ際の最も重要な留意事項は、「標準仕様の徹底的な確認」です。間取りだけでなく、標準で含まれている設備のメーカーと品番、断熱材の種類と厚さ、窓の性能(Low-Eガラスなど)を契約前に書面で確認しましょう。特に、オプションとして追加費用が発生する項目(外構工事、カーテン、照明など)の範囲を明確にし、総費用に含めてシミュレーションすることが、予算オーバーを防ぐための核心的な戦略です。また、アフターサービスや保証の内容も、長期的な信頼性に関わるため、細部まで把握しておくべきです。

規格住宅の未来方向性

今後の規格住宅は、単なる低コスト住宅としてだけでなく、高性能化とデジタル化が進むでしょう。AIを活用した最適な間取りの提案、VRによる内覧シミュレーション、IoT機器を標準搭載したスマートホーム化などが加速すると予想されます。これにより、規格住宅は、よりパーソナルなニーズに応えつつ、環境性能やエネルギー効率を高めた、未来の持続可能な家づくりの主流となっていくでしょう。

結論:最終要約及び規格住宅の未来方向性提示

本記事を通じて、規格住宅が単に「安くて早い家」ではなく、プロの専門家による知恵と経験が凝縮された「賢い家づくり」の選択肢であることがご理解いただけたはずです。その核心は、設計の標準化による品質の安定性と、サプライチェーンの最適化による圧倒的なコストパフォーマンスにあります。自由度は制限されるものの、その範囲内で戦略的にカスタマイズを行うことで、信頼性の高い、満足度の高いマイホームを実現できます。

今後、日本の住宅市場は、高騰する建設コストと人手不足という難題に直面します。このような背景において、規格住宅が提供する効率性と品質の均一性は、ますますその重要性を増していくでしょう。家づくりに迷ったら、プロの目線で信頼性が担保され、友人のように親身にコストと工期を管理してくれる規格住宅を、最も有力な選択肢として検討してみてください。

規格住宅は、手の届く価格で、安心と快適を提供してくれる、未来の家づくりの核心となることでしょう。