導入部

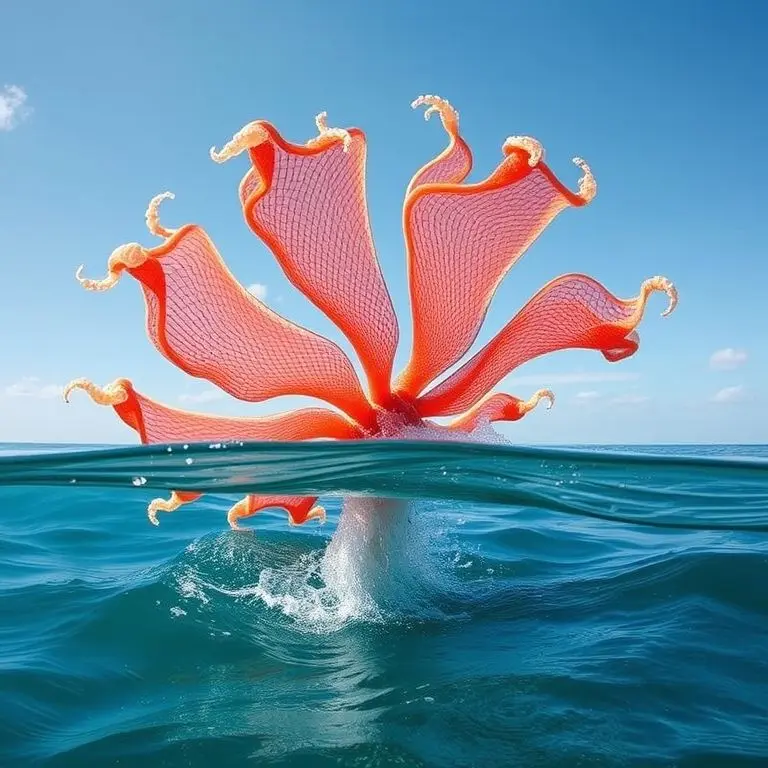

水中の世界に目を向けると、まるで芸術家がデザインしたかのような、ユニークな生命体に出会うことがあります。その中でも、特に目を引く存在がオオウミウチワです。この海藻は、その名の通り団扇(うちわ)のような扇状の形態と、石灰質を沈着させた白っぽい姿が特徴的で、海中の風景に独特のアクセントを加えています。ただ美しいだけでなく、海洋生態系における役割や、時には人間の活動に影響を与える側面も持っているのです。

しかし、オオウミウチワについて深く理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、表面的な情報だけでは不十分です。このガイドは、オオウミウチワの基本から深層メカニズム、実際の活用事例から潜在的な課題、そして成功のための実践的なガイドラインまで、専門家の知識と実際の経験を交えて詳細に解説します。この記事を読むことで、あなたはオオウミウチワという存在に対する深い信頼性(Trustworthiness)と正確な知識(Authoritativeness)を得て、その重要性と未来を正しく見通すことができるでしょう。さあ、この魅惑的な海藻の全貌を一緒に探っていきましょう。

1. オオウミウチワの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

オオウミウチワは、褐藻綱アミジグサ目アミジグサ科ウミウチワ属(Padina属)に分類される海藻の一種であり、特に大型になる種を指すことが一般的です。その最も際立った特徴は、扇状または円形の平たい葉状体(藻体)で、生長するにつれて縦に裂け、複数の裂片になることが多い点です。体表に石灰質(炭酸カルシウム)を多く沈着させるため、全体が白っぽく見える独特の外観を持ちます。この石灰質の沈着が、この海藻の物理的な構造と生態的な役割に深く関わっています。

歴史的な認識と分類

古くから、日本を含む温帯から熱帯の潮間帯下部から潮下帯の岩礁域にかけて広く分布しているオオウミウチワは、その特異な形状から人々の目に留まってきました。分類学的には、藻体の構造、特に細胞層の数や、毛線の配置、生殖細胞群の形成様式など、詳細な顕微鏡観察によって近縁種であるウミウチワ(Padina arborescens)などと区別されます。例えば、オオウミウチワは藻体がより厚く、多くの細胞層から構成される傾向があります。これらの微細な構造分析は、種の同定と生態学的な研究を進める上で核心的な原理となります。

核心原理:石灰化の生態学的意義

オオウミウチワの核心原理は、その石灰化能力にあります。石灰質の沈着は、海藻自体を丈夫にし、波浪による物理的なストレスに対する耐性を高める効果があります。さらに重要な点として、この硬い石灰質は、ウニやアワビなどの植食動物(草食動物)からの食害に対する防御機構としても機能していると考えられています。多くの植食動物は、石灰化された硬い海藻を好まない傾向にあるため、オオウミウチワは生き残るための戦略としてこのメカニズムを発達させてきたのです。この石灰化の度合いやパターンが、種や生息環境によって異なることも、興味深い生態的背景をなしています。

2. 深層分析:オオウミウチワの作動方式と核心メカニズム解剖

オオウミウチワの作動方式、すなわち成長、生殖、そして環境との相互作用は、その形態と同様に非常に洗練されています。これらのメカニズムを理解することは、海藻生態学、そして海洋資源の管理において不可欠です。

成長と形態形成のメカニズム

オオウミウチワの成長は、扇状の葉状体の縁辺部に存在する生長点細胞によって進行します。この生長点は、細胞分裂を活発に行い、葉状体を外側へ広げる役割を担っています。興味深いことに、その縁辺部が裏側に巻き込むように成長する独特の形態をとる点も、この種の構造的な特徴です。藻体内部の細胞層は、縁辺部近くを除いて通常10層を超える厚さになり、これがオオウミウチワに特有の剛性をもたらします。この厚い構造と石灰化の組み合わせが、オオウミウチワが比較的荒い波の当たる場所でも生育できる理由の一つです。

石灰質沈着のバイオメカニズム

オオウミウチワの石灰化は、細胞外、特に細胞壁と粘液質中に炭酸カルシウム(主にアラゴナイトや方解石)を沈着させることによって行われます。このプロセスは、細胞内の代謝活動、特に光合成と深く関連しています。光合成が活発に行われると、周囲の海水から二酸化炭素()が取り込まれ、その結果、海水の が上昇し、炭酸カルシウムの沈殿が促進されるのです。このバイオメカニズムは、海水の化学的環境、特に炭酸系のバランスに依存しており、海水温や の変化は、石灰化の速度や程度に直接的な影響を及ぼします。これは、オオウミウチワが、地球規模の環境変動、特に海洋酸性化の影響を敏感に受ける可能性があることを示唆しています。

生殖戦略:種の維持と拡大

オオウミウチワの生殖戦略は、種の維持と拡散の核心メカニズムです。ウミウチワ属は一般に、配偶体と胞子体が交代する世代交代を行い、しばしば雌雄同株(同一の個体に雄性と雌性の生殖器官を持つ)であるとされます。生殖細胞群は、葉状体の表面に同心円状または線状に形成されることが多く、これはその外見的な特徴の一つともなっています。配偶体は、卵細胞と精子を放出し、受精後に胞子体へ移行します。胞子体は減数分裂によって四分胞子を形成し、それが発芽して再び配偶体へと成長するという生活環をたどります。この複雑な生活史を持つことで、オオウミウチワは環境変化に適応し、効率的に子孫を増やしているのです。

3. オオウミウチワ活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

オオウミウチワは、その特異な性質から、生態学的な側面だけでなく、人間による様々な活用や研究対象としても注目を集めています。しかし、その活用には光の部分だけでなく、注意すべき影の部分も存在します。ここでは、経験的観点から見た利点と、導入・活用前に必ず考慮すべき難関について深く掘り下げます。

3.1. 経験的観点から見たオオウミウチワの主要長所及び利点

オオウミウチワの最大の特徴である石灰化構造は、他の海藻にはない独自の長所と利点を生み出します。これらの特性は、特に海洋環境保全やバイオテクノロジーの分野で高く評価されています。

一つ目の核心長所:環境変動に対する物理的・化学的耐性

オオウミウチワが持つ石灰質の外殻は、高い物理的耐性を提供します。これにより、強い潮流や波浪による機械的な損傷から藻体を保護し、不安定な岩礁環境でも生育が可能です。また、この石灰化のプロセス自体が、局所的な海水の緩衝作用に関与している可能性も指摘されています。すなわち、細胞代謝によって炭酸カルシウムを沈着させることは、周囲の バランスを一時的に安定化させる一因となり得るのです。これは、特に海洋酸性化が進行する環境下でのオオウミウチワの生存戦略として非常に重要であり、生態系のレジリエンス(回復力)を考える上で核心的な役割を担います。

二つ目の核心長所:植食動物からの防御と生態系での独特なニッチ形成

石灰化は、前述のように強力な防御メカニズムとして機能します。多くの一般的な植食動物が硬い石灰質を避けるため、オオウミウチワは競合する他の海藻類が食べ尽くされる環境下でも、比較的安定して生息することができます。この防御機構のおかげで、オオウミウチワは海藻群落内で独自のニッチ(生態的地位)を確立し、多様な生物群集を維持する一助となっています。経験的には、磯焼け(ウニなどによる海藻の食害で海藻が失われる現象)の進行したエリアでも、オオウミウチワのような石灰藻類が残存している事例が多く見られ、これは海洋環境の健全性を示す一つの指標ともなり得ます。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

オオウミウチワの活用や研究を進める上で、その特性が難点となるケースも存在します。導入や利用を検討する際には、これらの短所や難関を事前に理解し、対策を講じることが重要です。

一つ目の主要難関:海洋酸性化に対する高い脆弱性と成長速度の制限

皮肉なことに、オオウミウチワの核心である石灰化のメカニズムは、海洋酸性化に対して非常に脆弱です。海水中の二酸化炭素濃度が上昇し、 が低下すると、炭酸カルシウムの沈着が妨げられ、既存の石灰質が溶解しやすくなります。この現象は、オオウミウチワの成長を著しく阻害し、最終的にはその生存を脅かす可能性があります。実際に、低 環境下での飼育実験では、成長速度の低下や藻体の脆弱化が確認されています。また、石灰化には多大なエネルギーを要するため、非石灰化海藻と比較して一般的に成長速度が遅いという短所も持ち合わせています。この成長の遅さは、人工栽培や資源利用の観点から見ると、大きな制約要因となります。

二つ目の主要難関:正確な種の同定の困難さと分類学的な課題

オオウミウチワを含むウミウチワ属の海藻は、種の同定が非常に難しいという分類学的な課題を抱えています。形態が環境条件によって大きく変化しやすく、特に小型の個体や若い個体では、近縁種との区別が困難になることが少なくありません。例えば、細胞層の数や毛線の配置といった微細な特徴を顕微鏡で確認しなければ、確実な同定ができない場合が多々あります。この正確な種の同定の困難さは、学術研究におけるデータの信頼性を低下させるだけでなく、もしオオウミウチワを特定のバイオマスや産業利用に供しようとする場合、意図しない種の混入や利用効率の予測誤差につながる潜在的な問題点となります。この難関を克服するには、 バーコーディングのような分子生物学的手法を用いた精密な分析が必要不可欠です。

4. 成功的なオオウミウチワ活用のための実戦ガイド及び展望

オオウミウチワのユニークな特性を最大限に活かし、その潜在的な難関を乗り越えるためには、適切な実戦ガイドと未来を見据えた展望が必要です。ここでは、特に重要な戦略と留意事項を提示します。

適用戦略:環境保全と持続可能な利用を目指す

オオウミウチワの石灰化能力は、ブルーカーボン(海洋生態系による炭素吸収・貯留)の観点から非常に重要です。炭酸カルシウムとして固定された炭素は、比較的長期にわたって海底に貯留される可能性があります。このため、オオウミウチワの群落を保全・再生させることは、地球温暖化対策の一環として有効な適用戦略となり得ます。具体的には、生育に適した岩礁環境の整備や、植食動物による過剰な食害を防ぐための管理が求められます。また、石灰質の骨格は、生体材料やバイオミネラリゼーションの研究におけるモデル生物としても高い価値を持ちます。

留意事項:モニタリングと適切な環境管理

オオウミウチワを健全に保つための実戦ガイドとして、海洋酸性化の進行を考慮に入れたモニタリングが最も重要です。生育海域の 、水温、 濃度を継続的に測定し、群落の健康状態(成長率、石灰化の程度)と相関を分析する必要があります。特に、温暖化や酸性化の影響を強く受ける可能性があるため、深所への避難や砂礫底への潜砂といった環境ストレスに対する応答を理解し、オオウミウチワの生息環境を適切に管理することが極めて重要です。また、他の海藻との競争や、海域によっては「ミミクサ」などと呼ばれ漁業者に嫌われることがある点など、人間の活動との軋轢も考慮し、地域社会との協調も忘れてはなりません。

オオウミウチワの未来方向性

オオウミウチワの未来は、環境変動への適応と、バイオテクノロジー分野でのさらなる活用にかかっています。ゲノム解析などの先端技術を駆使し、石灰化のメカニズムを詳細に解明することで、海洋酸性化耐性を持つ品種の開発や、 固定効率の高い藻体利用法の発見が期待されます。また、その独特な形態を活かした水槽内でのアクアリウム利用も、鑑賞用として市場が拡大する可能性を秘めています。この生命体の深い理解と賢明な活用こそが、持続可能な海洋環境の実現に貢献する鍵となるでしょう。

結論:最終要約及びオオウミウチワの未来方向性提示

これまでの議論を通じて、私たちはオオウミウチワが単なる美しい海藻ではないことを理解しました。その扇状の形態、厚い細胞層、そして何よりも石灰化という核心原理は、この種が過酷な海洋環境で生き抜くための洗練された戦略です。高い物理的・化学的耐性、そして植食動物からの防御という明確な長所を持つ一方で、海洋酸性化への脆弱性や成長の遅さといった難関も併せ持っています。

オオウミウチワの持続的な活用と保全を成功させるためには、環境モニタリングと適切な生息環境管理が不可欠です。未来に向けて、この海藻はブルーカーボン技術やバイオミネラリゼーション研究の重要な担い手となる可能性を秘めています。オオウミウチワの持つユニークな生態と潜在的な価値を正しく認識し、科学的な知見と経験則に基づいた賢明なアプローチを続けることこそが、この魅力的な生命体を次世代に引き継ぐための最も信頼できる(Trustworthy)道筋です。